GT5 - PATRIMÔNIO

LEITURA CRÍTICA TÉCNICA E PARTICIPATIVA

MAIO/2024

Índice

Patrimônio Material, Cultural e Ambiental e Diretrizes Construtivas e UrbanísticaS

Índice

O GT Patrimônio Material, Cultural e Ambiental e Diretrizes Construtivas e Urbanísticas possui um espectro amplo de subtemas. O texto apresentado busca de forma sintética apresentar as principais questões analisadas e levantadas, tanto nas instâncias participativas como nas discussões internas do próprio GT, visando estabelecer uma base para elaboração do novo Plano Diretor.

Leitura Histórica

O Campus Butantã é hoje resultado de uma sucessão de projetos e planos parcialmente implantados e construídos uns sobre os outros. É uma realidade urbana na qual se verificam traços e resquícios de distintas camadas de planejamento e de projeto. A experiência cotidiana na Cidade Universitária dialoga com essas camadas cujas concepções são muitas vezes contraditórias ou até mesmo opostas. A mistura de iniciativas distintas de planejamento e de desenho bem como de intervenções pontuais ou mesmo de planos e projetos que tentam ordenar essas várias concepções urbanas distintas resulta numa espécie de bricolagem espacial caracterizada por momentos alusivos ora a esforços de ordenamento, ora a inserções casuísticas.

Cabe destacar alguns momentos dessa trajetória a partir do amplo levantamento de projetos e planos para a universidade realizado por Neyde Joppert Cabral (2018). Nos anos 1940 circulam planos para a Cidade Universitária associados aos arquitetos Hipólito Pujol Jr e Oscar Defilipe bastante alusivos às composições urbanísticas dos campi das universidades estadunidenses. Trata-se de um delineamento viário e paisagístico caracterizado por eixos de simetria, pontos focais e edificações pavilhonares de composição igualmente simétrica e historicista. Ainda que tais planos não tenham sido implementados de forma plena, há um paralelo de sua concepção na existência do eixo presente ao longo da atual Avenida da Universidade (que se articula com a Torre do Relógio e com o edifício da Reitoria).

Nos anos 1950 e 1960 foram promovidos alguns planos, destacando-se a atuação do arqtº Hélio Duarte, que procuraram adequar parte do traçado viário já estabelecido no campus, bem como algumas das edificações que aí já existiam, a uma concepção urbanística de orientação moderna e funcionalista, que privilegiou o fluxo de automóveis, na esteira do pensamento desenvolvimentista, associado a concepções rodoviaristas. Definiram-se hierarquias viárias e setores para implantação das unidades, agora sob a ótica da arquitetura moderna, numa espécie de zoneamento urbano universitário. Tratam-se de planos que também não foram plenamente implementados mas apontam para uma estrutura viária que, em maior ou menor grau, ainda é aquela que orienta a vida no campus hoje.

Em adição a tais planos e provavelmente em sintonia com os debates urbanos internacionais do período, na virada dos anos 1950 e 1960 promoveram-se uma série de projetos urbanos e arquitetônicos para a constituição de um “core” para a Universidade — um espaço central que pudesse ao mesmo tempo reunir os aspectos simbólicos esperados para um centro universitário bem como um espaço de convivência. Destacam-se aí os projetos do próprio Hélio Duarte, de Oswaldo Bratke e de Rino Levi. Apesar da não implementação desses projetos, permanece de alguma forma na experiência cotidiana do campus a ideia de que a região entre a Reitoria e o Crusp constitui uma centralidade simbólica e material para a vida universitária.

Resumidamente, portanto, tratamos de um campus constituído por uma sucessão de camadas muitas vezes contraditórias entre si cujo resultado não é homogêneo. Não se trata de um campus que materialize uma única concepção urbanística, ainda que o viário generoso, que privilegia a circulação motorizada com unidades isoladas em áreas livres, remete aos planos iniciais associados ao urbanismo moderno. Experimentam-se nele traços de variadas concepções, apropriações e discursos. Neste sentido, cabe questionar de que forma as camadas futuras serão adicionadas a este conjunto: somando-se a elas, negando-as ou repensando-as de alguma outra forma.

O Campus e o Zoneamento- SP

A área do Campus Butantã localiza-se na Macroárea de Estruturação Metropolitana (MEM), área de expansão e remodelação urbana de dimensão metropolitana, no Setor Arco Pinheiros (Plano Diretor de 2014-2022). Em relação à sua localização, na porção vizinha ao IPT e à Av. Escola Politécnica, o entorno vem sendo ocupado por novos empreendimentos habitacionais e pelo incremento do Parque Tecnológico do Jaguaré. Na divisa próxima a Av. Corifeu de Azevedo Marques, avizinha-se à Favela São Remo (AEL S. Remo). A divisa com o Instituto Butantan está sob a influência da área envoltória do seu tombamento, implicando em restrições de ocupação no Campus. A entrada principal da USP se faz pelo bairro da City Butantã, ZER de baixa densidade vizinha de Eixos de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) próximos, notando-se a presença de grandes empreendimentos residenciais verticais com unidades estúdios. A face da Raia Olímpica é ladeada pela Marginal do Rio Pinheiros, sem conectividade direta, à exceção do acesso de pedestre que se faz pela ponte da Cidade Universitária, dando acesso à Estação Cidade Universitária da linha da CPTM. Atualmente se encontra em planejamento uma nova linha de metrô com estações previstas na área da São Remo, junto ao Instituto Butantã na Vital Brasil e dentro do Campus.

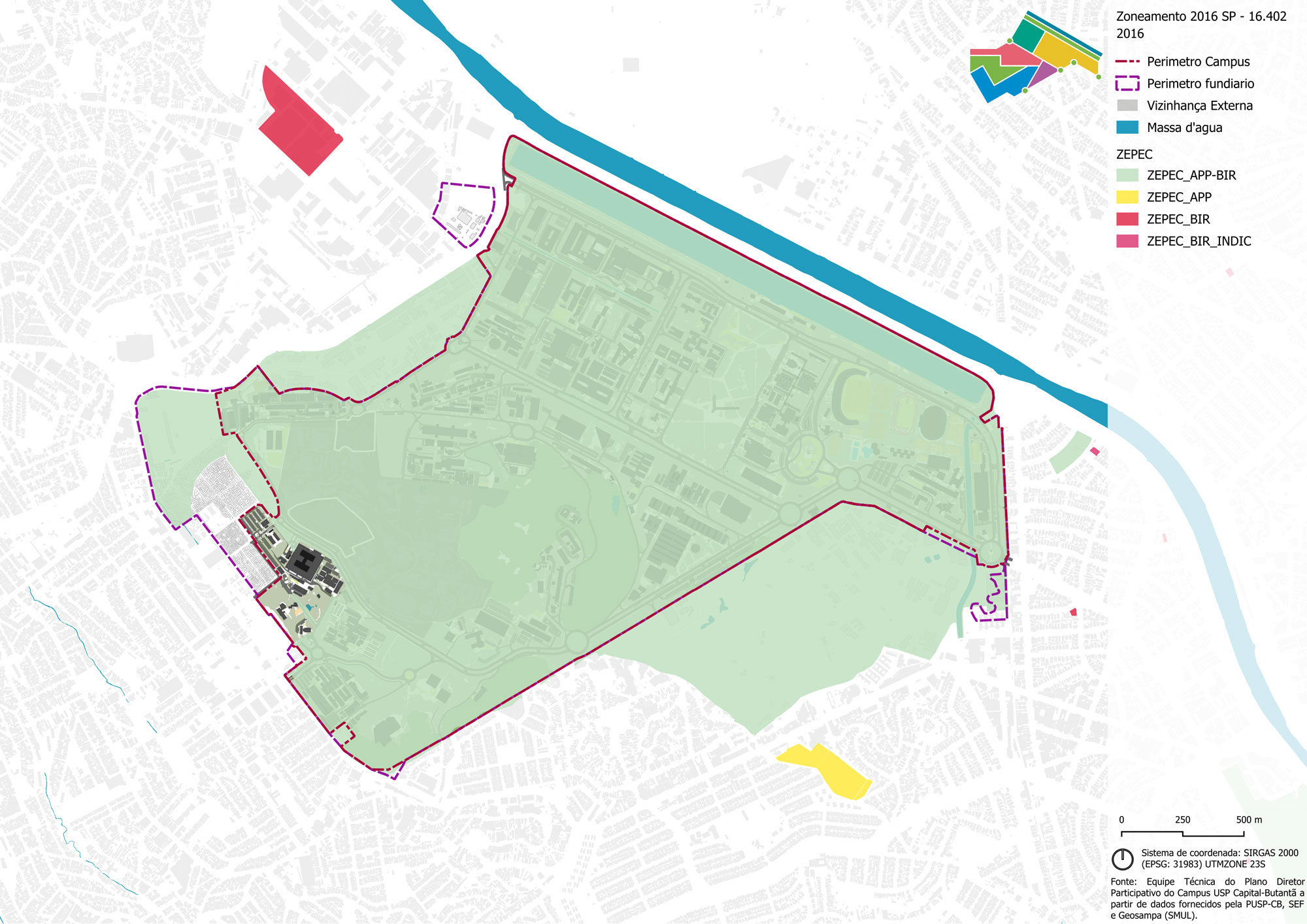

Pela Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) de São Paulo de 2016 e revisões, a área da USP é uma ZOE (Zona de Ocupação Especial) e também, por sua característica cultural, uma ZEPEC-BIR APPa (Zona Especial de Preservação Cultural de Bens Imóveis Representativos e Áreas de Proteção Paisagística) (Figuras 02 e 03).

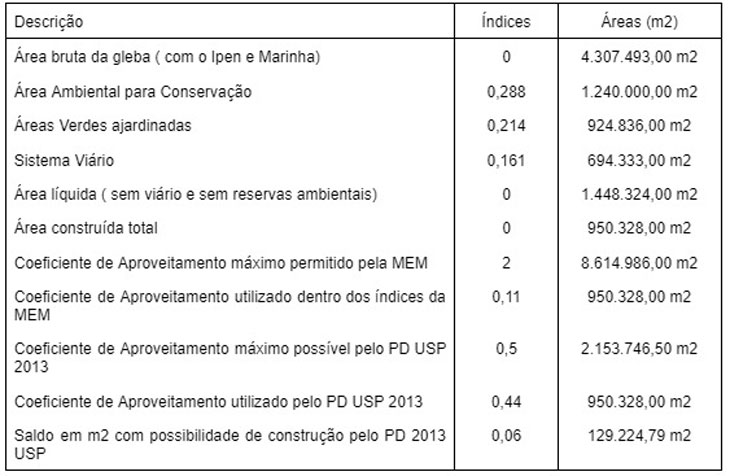

A MEM é um perímetro onde se concentram as atuais e futuras Operações Urbanas Consorciadas e os Projetos de Intervanção Urbana (PIU). Para a LPUOS, uma ZOE possui parâmetros territoriais próprios e pode adquirir a “feição” de PIU, dentro dos índices criados para a MEM, que permite o Coeficiente de Aproveitamento (C.A). máximo de 2 e gabarito de 28 m. Como também é uma ZEPEC, a diferença entre a área construída atual e o máximo permitido pela legislação urbanística, possibilita a transferência de potencial construtivo comercializável para outras áreas da cidade, especificamente para lotes situados na MEM e na ZEU. A ocupação atual do Campus obedece às diretrizes do PD interno de 2013, com alguns adensamentos de quadras acima do indicado na ocasião (Taxa de Ocupação-T.O. 0,2 e C.A. 0,5 para T.O. de 0,4 e o C.A. de 0,9), mantendo ainda as características de uma ocupação de baixa densidade, com grandes áreas verdes livres.

Leitura atual

Os levantamentos foram agrupados em 3 eixos. O primeiro tratou da LOCALIZAÇÃO, focando nas questões de Uso e Ocupação do Campus, a setorização e os índices urbanísticos atuais. O segundo, nomeado por TECNOLOGIA e INFRAESTRUTURA, se concentrou na leitura do Espaço Urbano, da Paisagem e dos Edifícios; o último, de GESTÃO e MANUTENÇÃO, analisou estes aspectos específicos e diretrizes construtivas do patrimônio edificado e urbano. Nesta leitura foram incorporados os levantamentos técnicos e as contribuições das oficinas, seus problemas e potencialidades.

Localização

O partido urbanístico do Campus adotou a gleba como princípio, sem o parcelamento do solo. A essa diretriz associou-se uma autonomia territorial para a Universidade.

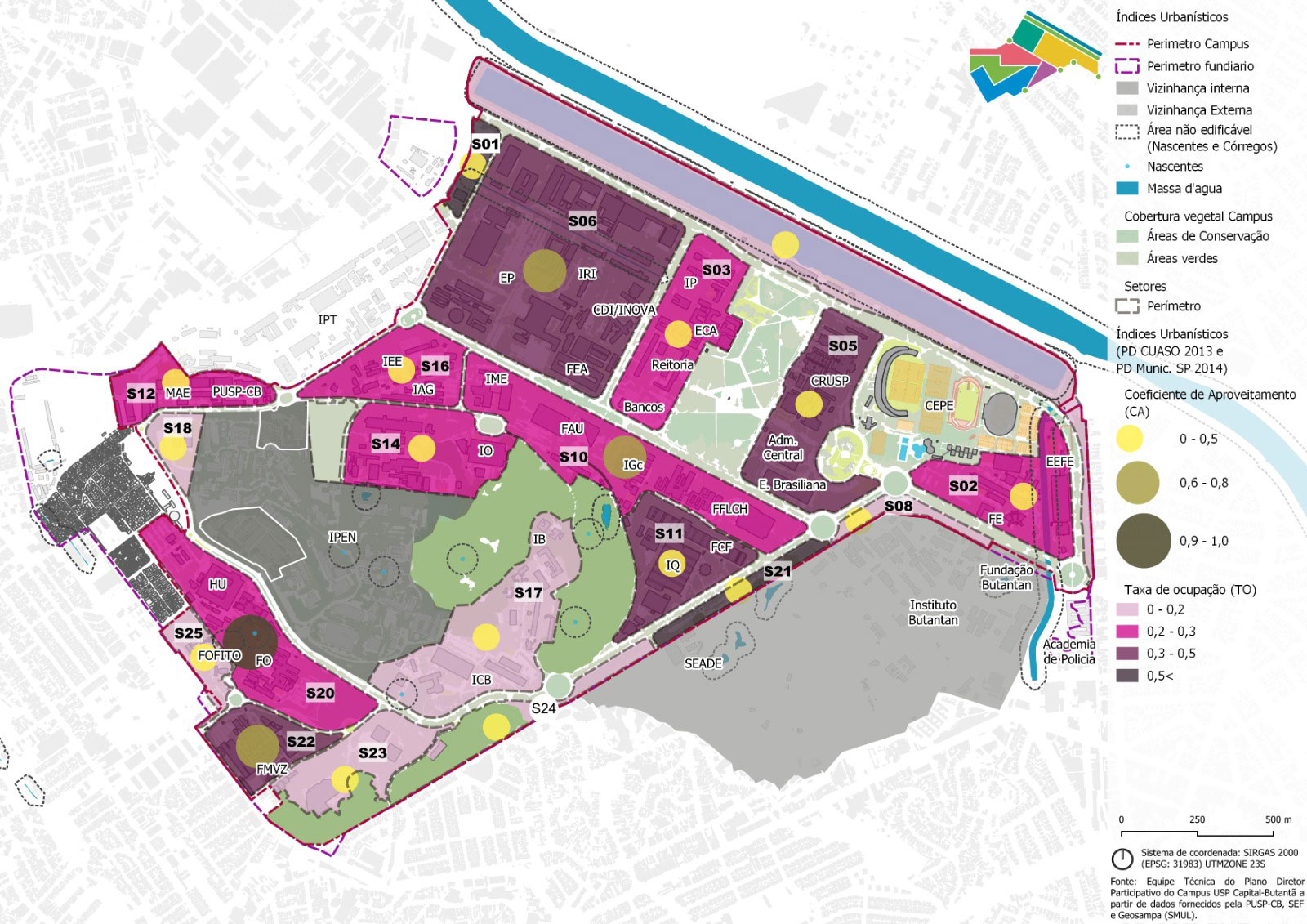

A Setorização física das Unidades (Figura 04) com base nas áreas de conhecimento foi fruto do somatório de planos, e potencializou uma separação acadêmica, dificultando as possibilidades de intercâmbios entre as unidades.

A autonomia administrativa das Unidades trouxe para a dinâmica do espaço e da gestão conflitos de interesses entre o que é comum à USP e o que é específico da Unidade, situações que se refletem no território. Neste âmbito, os espaços livres entre as Unidades, composto por áreas verdes ajardinadas, são objeto de disputa para ampliação construtiva ou atividades. Como fruto disso e de outras situações, há apropriações de áreas livres não previstas nos Planos Diretores ou nos projetos iniciais do Campus. Prática que se expande sem que haja parâmetros de contenção.

Em relação à ocupação do solo, a volumetria das edificações e os índices urbanísticos utilizados, muitas vezes com obras à revelia de controles, há hoje uma ocupação discrepante entre as quadras. Com base no levantamento feito, foi possível verificar a variação entre elas, sendo que as mais densas possuem índices de Coeficiente de Aproveitamento (C.A.) entre 0,5 até 0,90 e a Taxa de Ocupação (T.O.) entre 0,20 e 0,48, números acima do PD CUASO 2013 e da LPUOS-SP (Figura 04). Em relação à volumetria, o Campus apresenta na sua maior parte, edificações com 1 e 2 pavimentos ( 64% e 19%, respectivamente), exceções feitas nos edifícios com pé direito alto pela especificidade de uso, como o CRUSP e a Reitoria, que possui o maior gabarito com 7 ou 8 pavimentos.

Um novo regramento para o uso e ocupação do Campus deve ser pensado neste processo. Qual o adensamento ideal e onde aplicar, seja ele de forma homogênea ou por quadras; com definição ou não dos setores; demarcação das áreas livres verdes “non aedificandi”, demarcação ou não de áreas de influência das Unidades; Áreas de Conservação, APP(s) dos cursos d’ água; são questões que este PD deve enfrentar. A Tabela 01 demonstra a compilação atual em áreas:

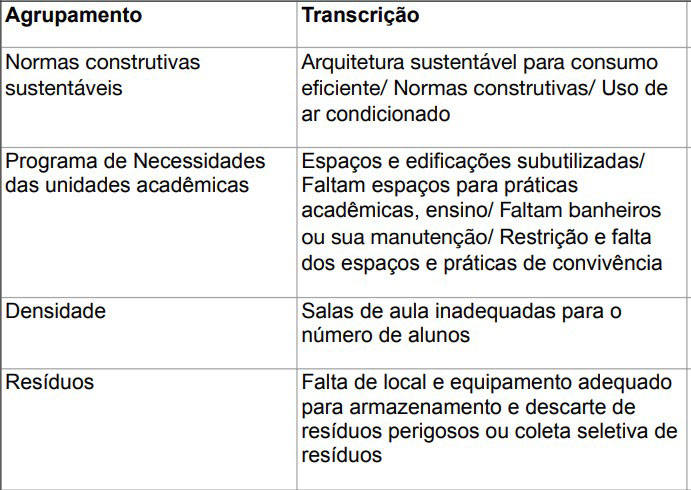

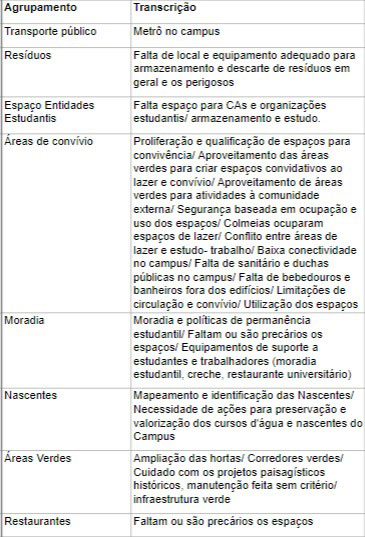

As questões abordadas nas oficinas em relação à localização estão agrupadas na Tabela 02, algumas implicam na necessidade de reserva de novas áreas e novos adensamentos construtivos.

Verifica-se nas contribuições uma demanda por novas áreas, principalmente áreas de convivência, que se configuram aparentemente como possibilidade de elo entre as Unidades e uma forma de ocupação do Campus. Diante do exposto, nota-se que as dificuldades colocadas pelo traçado urbanístico disperso, mostra também uma estrutura resiliente, que pode ainda avançar no atendimento das necessidades coletivas, desde que planejadas e priorizadas.

Diante da LPUOS- SP, as definições pactuadas coletivamente neste processo poderão tomar a forma de um PIU, sendo essa uma condição que poderá dar maior credibilidade na gestão interna do Plano Diretor 2024.

Tecnologia e infraestrutura

O Urbano

O Campus possui 50% do seu território composto por Áreas Ambientais de Conservação e áreas verdes ajardinadas (Figura 6). Os outros 50% estão divididos entre o sistema viário e as edificações (Tabela 01), números que confirmam a característica de dispersão. Uma prerrogativa que necessita de tratamento adequado para o deslocamento do pedestre (ver GT Mobilidade) e também cuidados especiais em relação à sua segurança.

Alguns temas decorrentes do projeto urbano do Campus são transversais a outros GTs (Mobilidade, Energia, Convivência) e apareceram nas oficinas, como por exemplo, a falta de segurança com boa iluminação, revelando pontos cegos nas áreas de mata densa. Outras colaborações trouxeram a necessidade de bons caminhos de pedestres com sombreamento, bebedouros, calçamentos adequados, áreas de descanso, sinalização, sanitários públicos, coleta de resíduos, espaços para manifestação cultural de comunidades tradicionais, espaços de lazer e esportes. Estes aspectos envolvem soluções casadas entre gestão e manutenção do existente, mas também a possibilidade de novas intervenções que atendam estas demandas. Há uma potencialidade na solução dos problemas apontados, que podem gerar pequenas centralidades sobrepostas à polinucleação das Unidades, através de áreas de intercâmbio cultural.

Os Edifícios

Em relação ao patrimônio edificado, foram levantados os aspectos de segurança das edificações, acessibilidade, uso obsoleto dos espaços físicos, espaços inadequados ao uso educacional, capacidade das edificações de se adequarem às novas matrizes energéticas e às novas necessidades climáticas.

Nos documentos disponíveis no site da Superintendência do Espaço Físico da USP – SEF, nota-se que existem Planos Diretores de algumas Unidades com apelo grande à ampliação construtiva, que foram elaborados em momentos e contextos diferentes do atual. Nestes documentos não há um padrão adequado para que se possa avaliar o estado atual das unidades e a capacidade dos edifícios se adequarem às novas questões colocadas neste PD.

No mesmo local, é possível ter acesso ao Plano de Projetos e Obras – 2022/2025 da Capital (PPO), com informações sobre as obras em andamento, a licitar, em projetos e as concluídas.

O PPO está embasado, entre outros critérios, no Plano de Ação para Atendimento à Acessibilidade dos edifícios no campus, documento que foi apresentado ao Grupo de Atuação Especial de Educação do Ministério Público – Geduc. Tal Plano foi elaborado a partir do diagnóstico detalhado das condições de acessibilidade de todos os edifícios da Cidade Universitária, levando em conta principalmente as barreiras arquitetônicas. O Geduc vem, desde 2019, acompanhando o cumprimento das ações previstas pela USP para adequação dos edifícios, que tem o ano de 2029 como previsão de término.

Outro critério que fundamenta o PPO é a questão da segurança contra incêndio e a necessidade de obtenção dos AVCBs – Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros para os edifícios. Assim como foi feito para acessibilidade, os edifícios e suas instalações foram avaliados do ponto de vista do atendimento à legislação de prevenção e combate a incêndio. O diagnóstico resultou em um documento que, levando em conta critérios pré-definidos, classifica os edifícios conforme a necessidade de intervenções para adequação à legislação de segurança, documento que passou a fundamentar a priorização das ações da SEF.

Faz-se necessário retomar os trabalhos referentes ao planejamento do Sistema de Alimentação no Campus, que vinha estudando a implantação de novos pontos de comércio de alimentos na Cidade Universitária. Este planejamento leva em conta a população do campus e sua distribuição por categorias (alunos, docentes, funcionários, pesquisadores, terceirizados e prestadores de serviço), a quantidade de pontos de comércio existentes e o cálculo da demanda por novos pontos, assim como espacialização. Atualmente há muitos espaços de restaurantes que estão desativados – por exigência de reformas para adequação à legislação edilícia e sanitária e também porque muitos estabelecimentos fecharam no período da pandemia e ainda não foram retomados. Estes estabelecimentos, em sua maioria absoluta, são espaços concedidos a terceiros para exploração comercial e oferecimento de serviços de restaurante, lanchonete ou cafeteria.

Segundo as oficinas, o tipo de restaurante mais significativo e que pede por intervenções no seu sistema é o “bandejão”. Os restaurantes universitários precisam ser reavaliados quanto ao dimensionamento, à forma de operação e localização no território para que possam atender melhor à demanda. Segundo o Anuário Estatístico da USP, os restaurantes universitários servem uma média de 8,3 mil refeições por dia, sendo 99% dos seus usuários são da categoria alunos. Levando ainda em conta o ingresso cada vez maior de alunos por cotas, que necessitam de políticas de permanência estudantil, é urgente o redimensionamento deste serviço.

Conforme os pontos de alimentação vão sendo restabelecidos e pontos novos sendo implantados, deve-se reavaliar o serviço oferecido pelos food trucks – quantidade, dimensão e localização dos pontos, tendo em vista seu impacto na paisagem do campus assim como sua conformidade com a legislação edilícia. Em relação ao adensamento das edificações, o Campus possui uma média (área construída por pessoa) de 12m² por usuário, mas há Unidades com índices bem superiores, como mostra o mapa abaixo (Figura 07). Este dado indica que as unidades com índices entre 3 e 9 m2/pessoa são mais ocupadas do que as que possuem entre 25 e 35m2/pessoa. Esse poderá ser um parâmetro utilizado para priorizar ações no que se refere a aumento de área construída das Unidades – construção de prédios novos ou ampliação de existentes, ou mesmo readequações de áreas existentes.

Especificamente sobre o adensamento das salas de aula, a média do Campus é de 1,9 m2/aluno e o Código de Edificações estabelece o mínimo de 1,20 m2/ aluno. Há Unidades com situações problemáticas em relação a este índice, o que deve ser objeto do Plano.

As questões apontadas em relação aos edifícios, desaguam na necessidade de se estabelecer normas e procedimentos para as futuras reformas e manutenções, sejam eles tombados ou não, e também parâmetros para a construção de novas edificações com critérios em relação ao ciclo de vida dos edifícios, de circularidade e sustentabilidade.

Nas oficinas foram apontadas algumas questões que reforçam os dados sobre as densidades atuais, necessidade de revisão do programa das Unidades, locais de coleta, armazenamento e descarte de resíduos e também a criação de normas construtivas sustentáveis (Tabela 03).

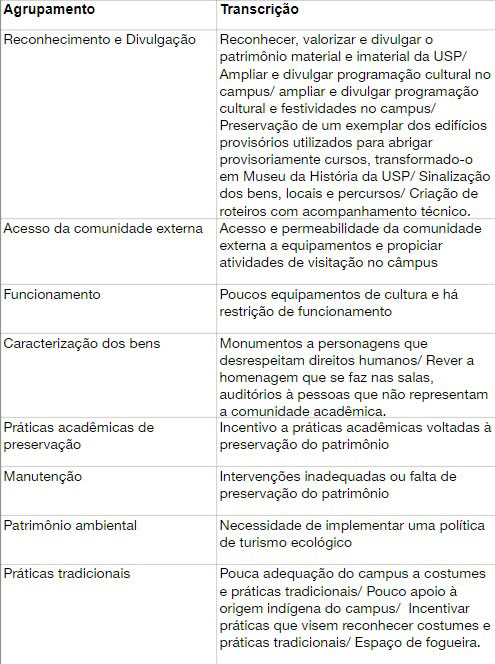

O Patrimônio Cultural

O Campus USP Butantã possui exemplares da Arquitetura Moderna Paulista, alguns tombados e outros com interesse de preservação (Figura 08). São eles: o edifício da História e Geografia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH, Arq. Eduardo Corona- 1961), tombado pela RES. CONPRESP 41/1998, com a demarcação de uma área envoltória variada; os edifícios da Escola Politécnica: Engenharia Mecânica, Mecatrônica, Naval e Oceânica ( Arq. Ernesto de Carvalho Mange e Ariaki Kato- 1961), a Escola de Engenharia Metalúrgica, de Materiais, de Minas e Petróleo (Arq. Oswaldo Bratke- 1961) e o Edifício da Mecânica e Naval (Arq. Oswaldo Arthur Bratke- 1961) todos tombados pela RES. CONPRESP: 41/1998), sem demarcação de área envoltória, e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (Arq. João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi-1961) com processo de tombamento do CONPRESP- RES. 05/1991 E CONDEPHAAT- RES. SC 26/1981, com área envoltória de 60 m.

Além destes equipamentos, foram tombados no Centro de Práticas Esportivas da USP (Arq. Ícaro de Castro Melo – 1961) a arquibancada do Estádio de Futebol, a Torre e a Piscina de Saltos e a Piscina Olímpica sob a RES. CONPRESP 41/2018, sem área envoltória.

O Campus sofre também influência do perímetro de tombamento do Instituto Butantã, impactando construtivamente nas quadras S02, S05, S08, S10, S11, S21e S24. Além destes bens, uma relação de mais 18 edifícios merecem estudo no sentido de sua preservação e já constavam do PD CUASO 2013.

Em relação a outros bens, há três tombamentos: o Acervo Arqueológico e Etnológico do MAE, a Coleção Mário de Andrade do IEB e o acervo de obras do MAC, que fazem parte deste universo.

As oficinas participativas trouxeram grandes contribuições a respeito dos bens culturais, com solicitações que vão no sentido de sua divulgação, ressignificação, preservação, acesso à comunidade externa e valorização de práticas tradicionais.

Gestão e Manutenção

No processo de levantamentos e consultas, a Gestão aparece fortemente como elemento garantidor da exequibilidade do PD 2024. O patrimônio urbano hoje fica sob gestão da Prefeitura Universitária do Campus USP Butantã (PUCUSP) e o patrimônio edificado com a SEF, no entanto as Unidades possuem autonomia variada em relação ao seu espaço físico, o que provoca dicotomias entre os interesses específicos (das Unidades) e os coletivos, do Campus. Trata-se de estabelecer institucionalmente instrumentos que possam gerir os preceitos que serão pactuados, garantindo sua implementação, fortalecendo os limites de gestão das Unidades, da SEF e PUCUSP, de forma integrada e para o bem comum.

Construir um aparato normativo para manutenção, reformas e obras novas edilícias e urbanas, seja para o patrimônio tombado ou não, faz parte de uma das diretrizes do Plano, com a adoção de princípios e indicadores de circularidade e sustentabilidade.