LEITURA CRÍTICA TÉCNICA E PARTICIPATIVA

Esta é uma versão preliminar de trabalho, portanto, sujeita a novas e necessárias considerações, revisões e aprimoramentos nos próximos meses.

O objetivo da Leitura Crítica Técnica e Participativa é avaliar o estado atual do Campus em relação a seus espaços comuns — na sua relação com os espaços construídos, à infraestrutura existente, à convivência e aos processos de gestão destes espaços e infraestruturas, tendo em vista as questões que tensionam hoje as formas existentes, assim como os desafios que se apresentam para o futuro. A consolidação desta leitura é fundamental para a fase seguinte do processo, que é a elaboração de propostas, que deverá ocorrer no segundo semestre deste ano.

ACESSE OS RELATÓRIOS DA LEITURA CRÍTICA DE CADA GRUPO DE TRABALHO (GT)

Considerando o momento em que o Plano está sendo elaborado, as mudanças climáticas e seu enfrentamento assim como a inclusão e o pertencimento ganham centralidade, de forma que o trabalho do Plano Diretor seja estruturado em torno dos princípios da responsabilidade ambiental com inclusão social, transição energética justa, adaptação às mudanças climáticas, inovação e qualidade de vida.O Plano Diretor apresenta-se como uma grande oportunidade para o Campus USP Butantã, para o fortalecimento da USP e seus princípios: Universidade Pública, gratuita, inclusiva e de qualidade.

O Plano Diretor é coordenado por um Comitê indicado pelo Conselho Gestor do Campus e eleito pelas diferentes categorias, integrado por docentes, servidores não docentes e estudantes. Sua elaboração é dirigida por um Comitê Executivo que integra, além do comitê coordenador, os docentes que coordenam os Grupos de Trabalho.

A Leitura apresentada é resultado do trabalho de pesquisa realizado por um grupo amplo de docentes, funcionários e estudantes organizados em 8 Grupos de Trabalhos Temáticos (GT), e também de um processo participativo presencial e online envolvendo a comunidade do Campus, ambos estruturados em tornos dos temas da mobilidade, energia, água, resíduos, patrimônio, convivência, áreas verdes e fauna, além de questões transversais. Simultaneamente ao trabalho da equipe técnica, foram realizadas seis oficinas participativas e uma consulta on-line que receberam mais de 3000 contribuições sobre o cotidiano do Campus, incluindo demandas, principais questões, conflitos e também suas principais virtudes e qualidades. A Leitura Crítica Analítica sintetiza questões levantadas pelas equipes técnicas e as contribuições da comunidade, consolidando um conjunto representativo de problemáticas, e, sobretudo, de valores que podemos reconhecer coletivamente hoje sobre o Campus para poder repensá-lo. Esta síntese é a versão preliminar desta consolidação, fundamental para poder construir uma base para a discussão das propostas, mas ainda será objeto de detalhamento, revisão de formas de representação e edição, o que deverá ocorrer até o mês de julho.

O levantamento está sendo organizado em um banco de dados e na construção de uma base cartográfica comum. Os dados estão georreferenciados permitindo que as pesquisas e as contribuições do processo participativo sejam espacializadas no território constituindo um acervo de dados sobre o Campus.

O Campus USP Butantã encontra-se na Várzea do Rio Pinheiros, cuja retificação, realizada entre 1940 e 1960, permitiu o aterramento dos meandros do rio e a consolidação de solo drenado para implantação da Cidade Universitária e dos bairros vizinhos (ver Síntese do GT Água).

O relevo do Campus é constituído por 4 setores: a área de várzea, da Raia à Av. L. Gualberto, bastante plana, em alguns trechos, com lençol freático a menos de meio metro; a meia-encosta, com 15 m de desnível para a Várzea, fruto de movimentação de terra que estabeleceu platôs para Unidades; o topo de morro, junto a Reserva do IB e Arquivo Central a 45 m da meia-encosta; e a vertente para o Córrego San Remo com 30 m de desnível até a Av. Corifeu.

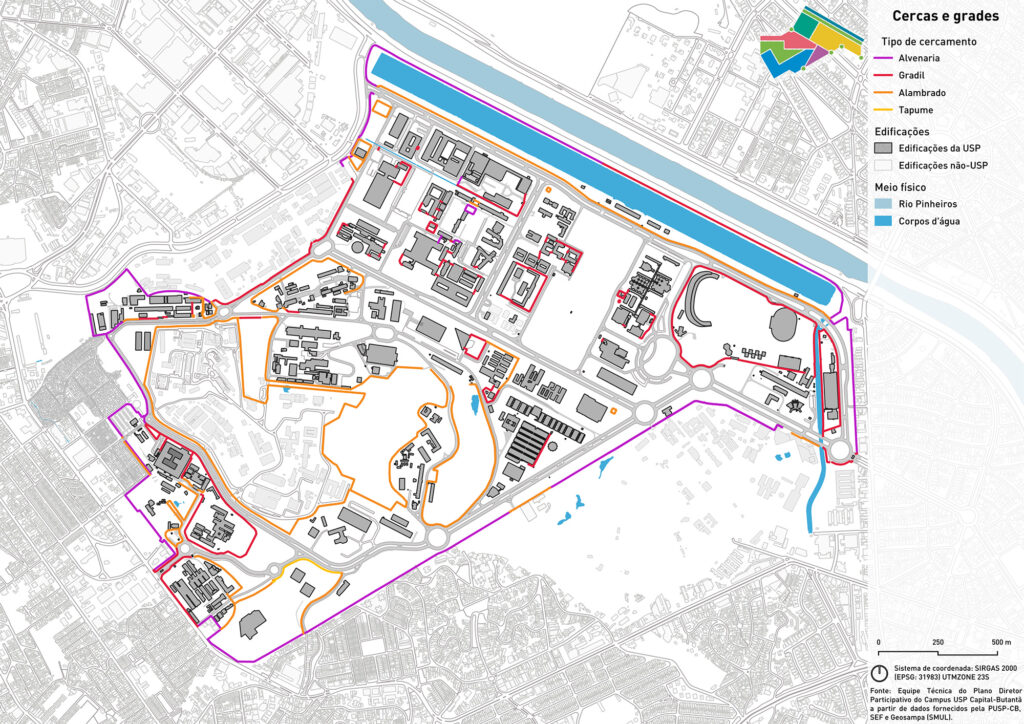

É importante salientar que os desníveis entre platôs são grandes, resultando em dificuldades de circulação em todo Campus. Por outro lado, cada um dos setores acaba constituindo um sub setor potencialmente integrado (ver item isolamento do Campus GT8). Estes setores geográficos foram reforçados no traçado urbano do Campus, projeto de 1956 do Arquiteto Hélio Duarte, depois de vários desenhos e aquisição de glebas desde 1939 (ver síntese do GT Patrimônio). O projeto foi estruturado em torno da concepção urbanística que previa, aos moldes dos campi universitários americanos do século XIX, um território fora da malha urbana. Atualizada pelo pensamento urbanístico modernista dos anos 1950 o modelo conheceu a implantação de unidades isoladas no interior de grandes áreas livres vegetadas, conectadas através de um sistema viário que privilegiava a mobilidade motorizada — daí as rotatórias que permitem o fluxo contínuo de automóveis, caminhões e ônibus, evitando paradas e secundarizando os pedestres. A concepção urbanística original, ainda que em grande parte preservada, sofreu inúmeras alterações, umas pontuais, outras mais significativas e contundentes (ver GT Patrimônio). O que permaneceu são os aspectos funcionais, longe das qualidades que os motivaram, e portanto, sem consistência. Como o traçado que privilegiou os modos motorizados, que definiu bolsões de estacionamento, que foram sendo ampliados paulatinamente, hoje ociosos (conforme síntese do GT Mobilidade). Por outro lado, várias unidades do Campus foram implantando cercamentos nas áreas comuns, fragmentando o espaço, o que requer uma revisão destas intervenções. (conforme GT8)

Embora as áreas entre as unidades e suas edificações não tenham sido qualificadas para o convívio, aos poucos, uma rede mais intuitiva e informal de conexões a pé foi se formando, marcando o território com outras rotas (ver síntese do GT Mobilidade) e definindo também espaços de encontro informais diversos (ver síntese do GT Patrimônio e Convivência). Boa parte destas áreas livres podem ter a sua utilização revista, em prol das atuais necessidades sociais, além de constituírem um acervo ambiental de alta qualidade, são potenciais lugares de encontro e refúgio multiespécies com qualidade climática de temperatura e umidade, gerando uma fluidez espacial por caminhos arborizados (ver GT Áreas Verdes e Fauna).

O Campus já teve 4 Planos Diretores, o último de 2013, apesar disso, seu território é tratado como uma área a ser explorada sem restrições, segundo as necessidades imediatas ou não. Não se trata de questionar o valor e significado, por exemplo das pesquisas desenvolvidas na USP, e das necessidades que motivam, como novos espaços e construções, mas sim de compreender, que, apesar de todas as alterações, o Campus é um Patrimônio Cultural e Ambiental.

Passados 70 anos, urge instituir uma cultura no Campus consistente, construída coletivamente, que incorpore a noção que um dos valores da USP é, também, constituído pelo próprio campus do Butantã, e que as revisões das dimensões acadêmicas devem estar associadas às diretrizes construtivas, arquitetônicas, urbanísticas, ambientais, sobretudo tendo como norte a atualização de seu projeto frente aos desafios do nosso tempo, a valorização dos espaços de convivência ao ar livre, ou construídos, que informam a cultura urbana hoje presente no Campus, assim como os desafios no campo das infra estruturas para atender aos princípios estabelecidos para repensarmos o Campus no seu centenário (ver GT Resíduos, GT Energia e GT Água).